近几年,不管是由于医保或改革的压力,还是医院自身原因,不少医院都陷入了收入下降,财务状况无法支撑其日常运营,以至于破产倒闭的消息,还有不少是公立医院。类似的事件频发,也反映了部分公立医院存在着债务困境,其负债水平已经突破了警戒线,不仅严重影响着医院人员的绩效收入,还给区域医疗卫生事业带来了不小的阻碍 。

由于在我国医疗健康事业的重要地位,类似的事件早就引起了社会各界对公立医院财务健康的关注。就在今年年初,我国卫健委党组书记、主任雷海潮在《党建》杂志发表署名文章,毫不避讳地指出了我国公立医院面临的一些突出问题。他提到,部分公立医院处于负债状态,这可能是由于多种原因造成的,如:医疗设备的更新、人员成本的增加、医疗服务的扩展等;并且一些医疗服务的价格调整未能适应医疗卫生服务的快速发展,导致医院的收入逐渐无法覆盖成本,进一步加剧了负债问题。虽然加大财政补贴、重点支持特殊医疗机构、化解疫情期间的债务等手段可以给医院提供短期的缓解,但要根本上解决医院的负债问题,还需要从多方面着手,特别是在医院的财务管理和运营模式上进行深刻改革。在财务管理方面,加强预算控制,提高资金使用效率,减少不必要的开支在运营模式上,优化医疗服务质量,增加患者满意度,从而提高医院的收入。

当前公立医院的资产负债率现状

资产负债率是衡量医院综合偿债能力的核心财务指标,其计算公式为负债总额与资产总额的比率,反映总资产中由负债支撑的比例。该指标具有以下特征:

风险敏感性

l 比率越高,表明医院对债务的依赖程度越强,偿债压力及财务风险随之上升;

l 比率越低,则说明医院自有资金充足,抗风险能力更优。

经营效能关联性

l 合理的资产负债率(通常控制在50%以下)可体现医院运营稳健高效,既保障债权人资金安全,又为投资者提供稳定回报;

l 过度负债(如超警戒线)则可能引发现金流断裂风险,严重制约医院可持续发展。

决策参考价值

l 对公立医院而言,该指标是财政补贴、债务化解及预算管理的重要依据,需结合医疗成本控制、收入结构优化等措施动态调控。

我们从多年的《中国卫生健康统计年鉴》中的数据看,自2009年至2023年,我国政府办医院负债规模从3687亿元增长至2.13万亿元,增长率已然超过了577%,资产负债率超过了45%;并且在2018年,就已经约有三分之一的医院,其资产负债率已经超过了50%的红线,医院总体的偿债压力显著增加,现金流断裂的风险不断增高,并且其中理论上会有不少资产负债率已经到了极端水平的医院——不断倒闭的医院新闻也印证了这一点。

公立医院负债问题的根源:运营失序与资产管理失效的双重困境

一、运营管理失序:扩张冲动下的债务累积

l 盲目扩张与负债攀升

2022年国家卫健委统计显示,全国公立医院负债总额达3.8万亿元,较2018年增长62%,其中42%的负债源于基建和设备采购。在我们的案例中,某三甲医院为建设新院区,三年内新增负债23亿元,但床位使用率仅72%,远低于行业均值86%(2023年数据),导致资产负债率从45%飙升至68%。

l 投资回报评估缺失

中国医院协会2023年调研指出,68%的医院在购置设备前未进行可行性分析,导致设备闲置率高达25%(如CT机年开机率不足40%)。某省级医院引进价值1.2亿元的达芬奇手术机器人后,年维护成本超1000万元,但手术量仅覆盖60%的折旧成本。

二、资产管理失效:资源浪费与配置低效

l 固定资产使用低效

根据2021年《中国医院资产管理报告》显示,我国公立医院设备闲置率12%-18%,年损失超500亿元。

l 预算管理粗放

根据行业的调研结果,我国公立医院超过半数未建立动态预算调整机制;32%的医院年度预算执行偏差超20%。

三、财务监控缺位:风险预警与应急机制缺失

l 债务监测滞后

《公立医院高质量发展评价指标》也许存在着一个政策缺陷——未将负债率纳入考核,导致58%的医院未定期披露债务信息。不仅如此,目前大部分医院内部的资产负债实时监控存在着数据缺口:仅12%的医院建立负债预警系统,并且43%的医院无法实时监控现金流,如某医院因未及时发现应收账款逾期,导致运营策略严重落后,最终结算发现3.6亿元坏账损失,资产负债率突破85%。

l 医保支付改革冲击

2023年全国医保结算数据显示,65%的三级医院出现“亏损”,平均亏损率达7.3%;而长三角地区医院因控费能力强,亏损面也有38%,而中西部地区高达82%。

四、管理决策误区:短视思维与风险意识薄弱

l 决策层认知偏差

至今不少院领导仍然认为“高负债是扩张必经之路”,并且也未将负债率纳入年度绩效考核,对全院的资产负债率的重视程度还不足够高。

l 资金流动失衡

按照国际标准:公立医院流动比率(流动资产/流动负债)应≥2;但我们的医院,在2023年41%的医院流动比率低于1,存在短期偿债危机,一旦遇险,往往只能被迫高息紧急融资,徒增利息支出。

公立医院债务可持续发展策略:基于财务-资产协同管理的实践框架

要解决公立医院负债问题,必须从多方面着手,尤其是在财务管理和资产管理上进行深刻的改革。在此过程中,实施资产负债率指标管理至关重要。在医疗改革深化背景下,公立医院若想解决负债率持续攀升,不断突破高风险红线的问题,就必须从多方面多维度着手,以指标为核心,在预算、资产、应付款等多方面进行深刻优化改革。

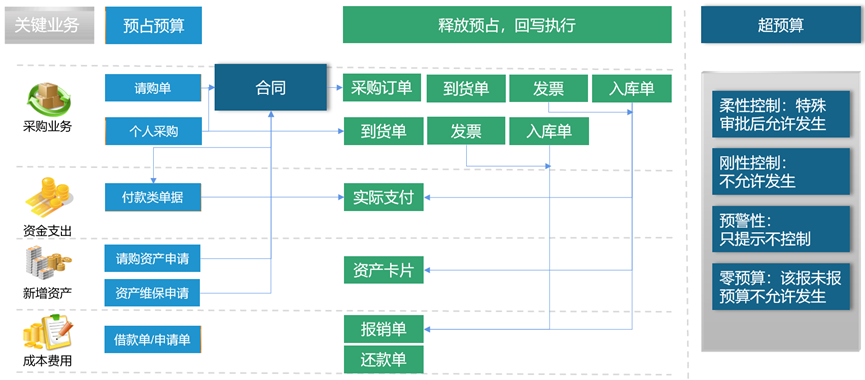

一、开展全面预算管理:让每一分钱都成为战略武器

全面预算管理是公立医院业财融合的关键工具,通过战略解码与全周期预算管控机制,将医院战略目标拆解为可执行任务并实施预算约束。实现医疗业务与资源配置的动态平衡,既能提升运营效能,又能通过精准的资金管控压缩非必要支出,确保每项投入产生预期效益。

二、固定资产全周期管理:动态管控实现成本优化

公立医院应构建固定资产全周期管控体系,通过采购论证、效能评估、维保跟踪、报废鉴定等环节的闭环管控机制,实现资产全生命周期成本精准控制。重点建立动态预算调整模型,将设备投资与医疗业务量、DRG付费改革等变量挂钩,通过智能决策模型测算设备使用边际效益,确保采购规模与运营需求动态匹配,从源头规避债务风险。

三、流动性管理优化:应付账款长期策略与风险防控机制

建立基于业务特性的应付账款动态管控体系,通过制定差异化账期策略实现资金压力的精准调控。需构建"采购周期-付款节点-现金流匹配"的联动机制,将应付账款账期与DRG付费改革、药品耗材集采等政策要求动态衔接,避免形成非必要资金占用。重点搭建多维流动性监测体系,运用现金流压力测试模型预判偿付风险,建立分级预警响应机制,确保在合理账期内完成资金调度与债务清偿的平衡管理。

四、会计准则下的业财一体化核算与负债风险防控体系

构建业财一体化核算体系,依据政府会计准则建立全链条数据治理机制,确保经济活动全口径、全流程、全要素入账。通过搭建资产负债智能监测平台,运用多维分析模型动态追踪负债结构变化,重点设置资产负债率、流动比率、速动比率等核心预警指标,结合DRG支付改革与财政预算管理要求,建立分级响应机制。该体系可实现负债风险早识别、早预警、早处置,为医院在政策约束下平衡资金安全与运营效率提供决策支撑。

五、建立以指标为核心的精细化运营管理决策体系

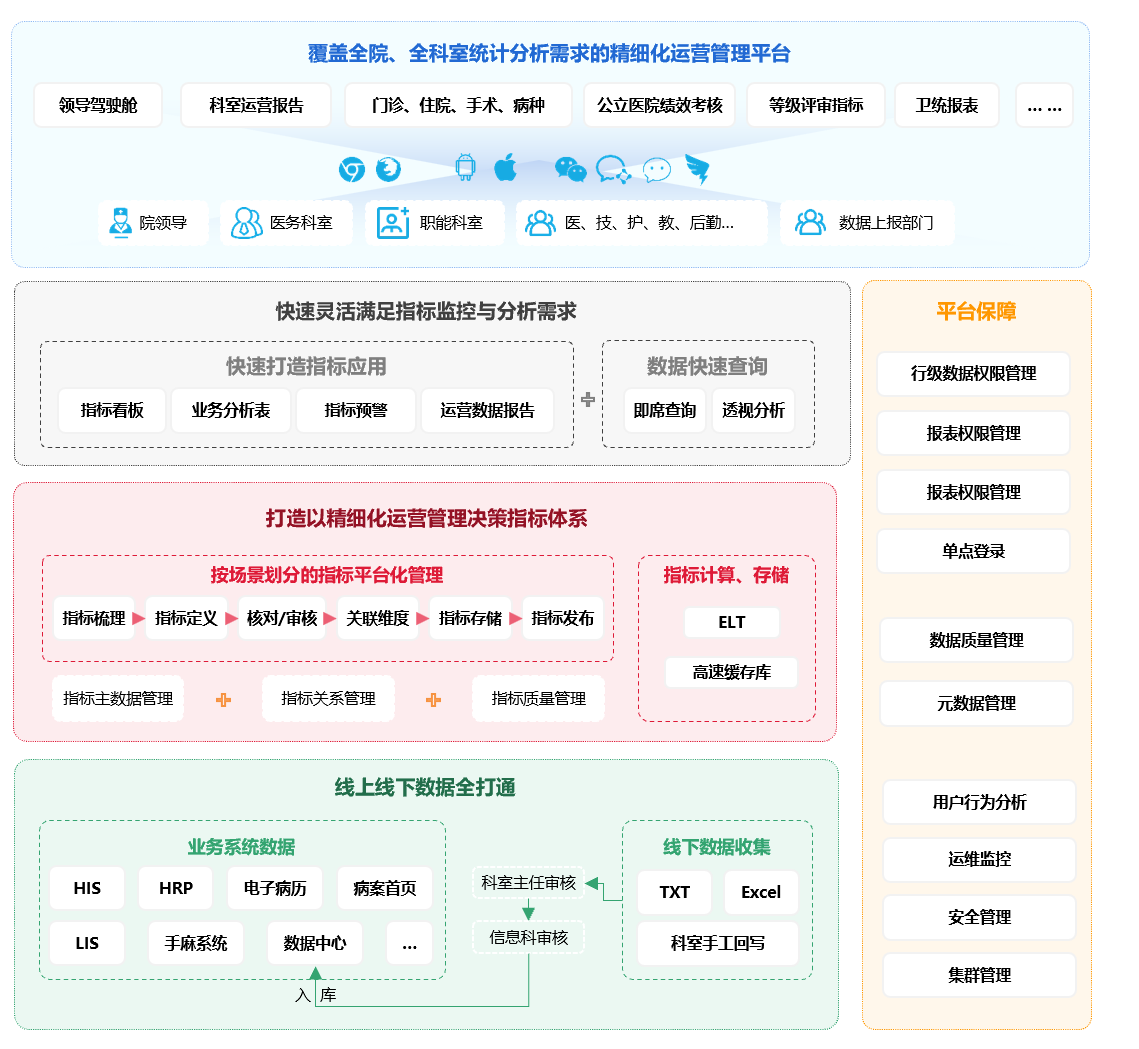

以指标为核心的运营管理决策体系,建立以资源合理配置为核心的全面预算管理体系和指标分析体系,和覆盖成本全生命周期的集成化管理系统,并从公立医院数据统计的视角,分析其关键指标对运营管理的功能和作用机制;并将预算、成本、财务、物流、人力、资产、绩效等与业务发展规划有机整合,以多维数据模型的形式构建成的一体化运营管理决策整体战略平台,持续不断高效推动医院运营管理的科学化、规范化、精细化,并不断为医院客户提升资源利用效率、降低运营成本,并为医院高质量发展提供可持续动力。

以指标为核心的精细化运营管理决策一体化平台架构

南京筹幄最新一代的一体化运营管理决策整体战略平台(HRP+),帮助医院构建以资源合理配置为核心的全面预算管理体系和指标分析体系,以医院战略目标为指引,通过预算编制、控制、分析的系统化管理实现资源配置模式转型。该体系以"增效节支"为实施准则,推动资源配置从被动申请向科学配置转变,通过数字化工具实现预算执行过程的可视化监控与动态调整,实现预算编制、控制、分析的系统化、可视化、自动化,有效降低人力成本投入并提升管理效能。

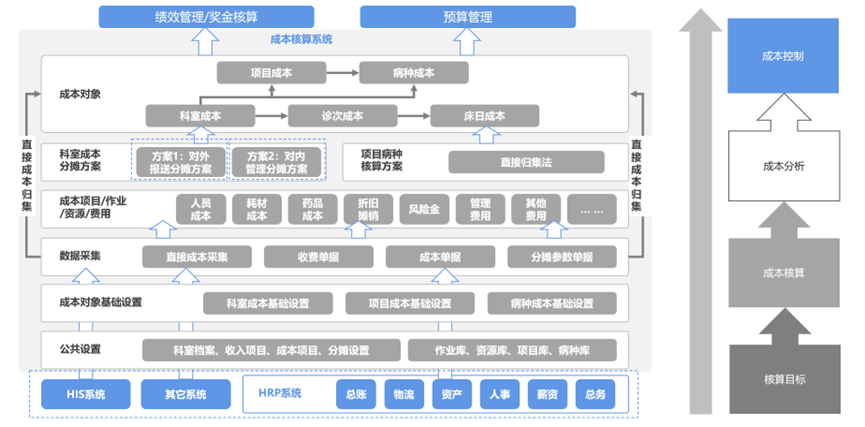

全面预算管理贯穿医院整体经济活动

覆盖成本全生命周期的集成化管理系统,从成本核算模型构建、数据采集整合、计算分析到控制应用形成完整闭环管理链。该系统通过标准化流程设计与信息化手段支撑,实现成本数据的精准归集与深度挖掘,为医院资源优化配置提供可靠决策依据。

数字化、自动化、智能化赋能医疗全成本一体化管控

公立医院应深化业财融合型运营管理体系建设,重点推进财务管理、资源配置和预算控制领域的机制创新,系统提升管理人员的精细化运营水平。建立"绩效考核-资产负债率-现金流"三维动态监控机制,设置负债率警戒线和偿债能力评估模型,确保债务规模与运营能力相匹配。同步构建"政策对接-需求传导-资源保障"协同机制,通过定期召开多部门联席会议,建立财政资金与医保支付的动态调整模型,确保政策支持与医院发展需求精准对接。